日本の歴史や文化に深く興味を持つ方にとって、神話は欠かせない要素です。中でも、天地創造の物語を語る「神世七代(かみよななよ)」は、その壮大な序章を飾る重要なテーマ。今回は、この神世七代について、詳しく解説します。

1. 神世七代とは?基本を理解しよう

神世七代は、日本神話の最古の文献である『古事記』に記された、天地開闢(てんちかいびゃく)に現れた別天津神の次に現れた七組の神々の総称です。この七代の神々の登場は、単に神々の系譜を示すだけでなく、まだ形のない混沌とした世界が、次第に固まり、生命が芽生え、そして国が誕生するまでのプロセスを象徴しています。

この物語は、後の『伊邪那岐神(いざなぎのかみ)と伊邪那美神(いざなみのかみ)』による本格的な「国生み」へとつながる、いわば神話のプロローグです。

2. 神世七代の構成:独神と男女一対の神

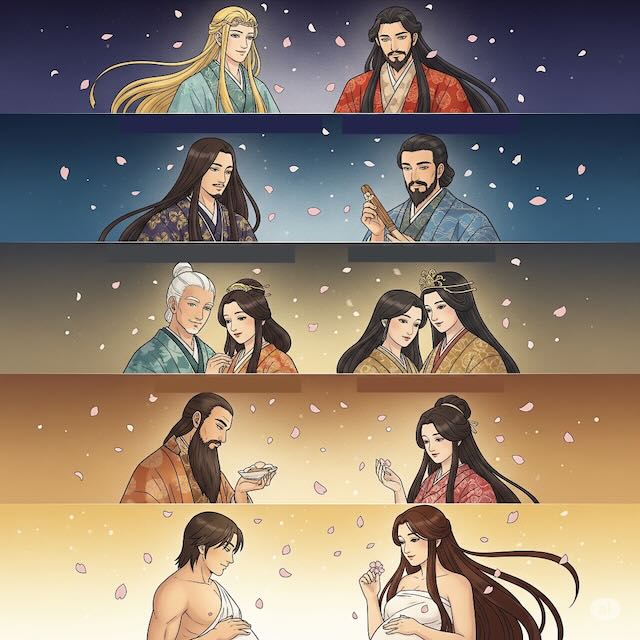

神世七代は、以下の七代の神々で構成されます。

独神(ひとりがみ):性別のない、単独で現れた神

- 第一代:国之常立神(くにのとこたちのかみ) 天地が分かれた後、高天原(たかまがはら)に最初に現れた神。国土の永久の安定を象徴する、根源的な存在です。

- 第二代:豊雲野神(とよくもののかみ) 大地がまだ雲のように漂う状態を表す神。混沌とした世界に秩序が生まれ始める様子を示します。

男女一対の神々:夫婦の概念を持つ神々

- 第三代:宇比地邇神(うひぢにのかみ)と須比智邇神(すひぢにのかみ) 泥(うひぢ)が固まって大地が形成される様子を象徴します。

- 第四代:角杙神(つのぐいのかみ)と活杙神(いくぐいのかみ) 大地に芽(つの)が生え、生命が活発になる様子を表します。

- 第五代:意富斗能地神(おほとじのかみ)と大斗乃弁神(おほとべのかみ) 大地がしっかりと形成され、完全に整う様子を象徴します。

- 第六代:淤母陀流神(おもだるのかみ)と阿夜訶志古泥神(あやかしこねのかみ) 国土が完璧に、そして美しく完成した姿を表す神々です。

- 第七代:伊邪那岐神(いざなぎのかみ)と伊邪那美神(いざなみのかみ) 神世七代の最後に現れた、日本神話で最も有名な夫婦神。彼らが「国生み」と「神産み」を行い、日本列島や多くの自然神を生み出しました。

3. 神世七代の役割と現代へのつながり

神世七代は、日本という国がどのようにして誕生したのか、その根源的な物語を教えてくれます。混沌から秩序へ、不完全から完全へと世界が進化していく過程は、現代に生きる私たちにとっても、物事の始まりや発展を考える上で示唆に富んでいます。

特に、伊邪那岐神と伊邪那美神は、日本各地の神社で祀られており、縁結びや夫婦円満の神様としても信仰されています。彼らの物語は、神話の世界だけでなく、私たちの暮らしの中にも息づいているのです。実は他の1代〜6代の神々は古事記でもほぼ出てきません。

まとめ:日本神話の壮大なプロローグ

神世七代は、日本神話の壮大な物語の扉を開く鍵です。天地創造の段階から、伊邪那岐神・伊邪那美神の国生みへと続くこの流れを理解することで、日本の神話や文化がより深く楽しめるようになります。

もし、この記事を読んで日本神話に興味を持ったなら、ぜひ『古事記』や『日本書紀』といった原典にも触れてみてください。そこには、伊邪那岐神、伊邪那美神が創り出した、私たちのルーツともいえる物語が広がっています。

コメント